设计寰宇:

拥有传奇经历,集国际知名设计师、设计教育家、活动家等多种身份为一身的王敏教授,是一位仍然仰望星空、拥抱不确定性之美的终身探索者。

作为2008年夏季奥运会形象与景观艺术总监,他打造了融入国际传播语境的当代中国设计典范;作为中央美术学院前任院长和北京国际设计周发起人,他极大地推动了全国设计教育和设计行业的发展;如今,作为中央美院博导、TEAM CHINA品牌艺术委员会主席,他仍在不断求索设计创造未来的能力。

上海创新创意设计研究院和“设计寰宇”不仅有幸邀请王敏博恩工作室主持设计了视觉形象系统,同时也在王敏教授的指导下,加深设计创新领域的研究探索:

第四次工业革命将对设计、设计师、设计教育及产业产生怎样的冲击?人工智能时代的设计将走向何方,其为人民服务的价值将如何点燃和释放?我们在此与“设计寰宇”社群分享来自王敏教授的思考。

设计+科技

为了人类共同的福祉

科学是找到了光与色彩的本源,但是艺术则呈现了光与色彩的美。艺术与设计为科技应用附上色彩,科技让艺术与设计不断增添新的表现力。人类的科学与艺术上的追求与努力,最终设计与科技可以更好的体现科学与艺术所追求的最终的美。

大家知道科学求真、艺术求美,设计作为与人相关的,为我们生活提供解决方案的这样的一门行业,我想它恰好可以从善的角度为这个社会、为人类的福祉做一些事情。

技术的力量

颠覆、希望、不确定的未来

●

设计师与机器

我有很多年时间是为Adobe工作的,从实习开始,到资深设计师、资深艺术指导,再到管理公司的整个设计业务,所以我对Adobe整个技术发展的过程特别熟悉。

1977年我在杭州的中国美院读书,当时我们1977届的设计学生只有14个人。我们当时没有电脑,也没有排版的机器,很多设计理念、先进的工具也都还没有传进中国,所有我们大部分时间都在画画,比如下面这张图,是我二年级时用高丽纸画的一张色彩的速写。

80年我去德国留学,也是类似的情况,当时很多字都是手绘的,为海报做的插画,跟今天做的东西完全不一样。

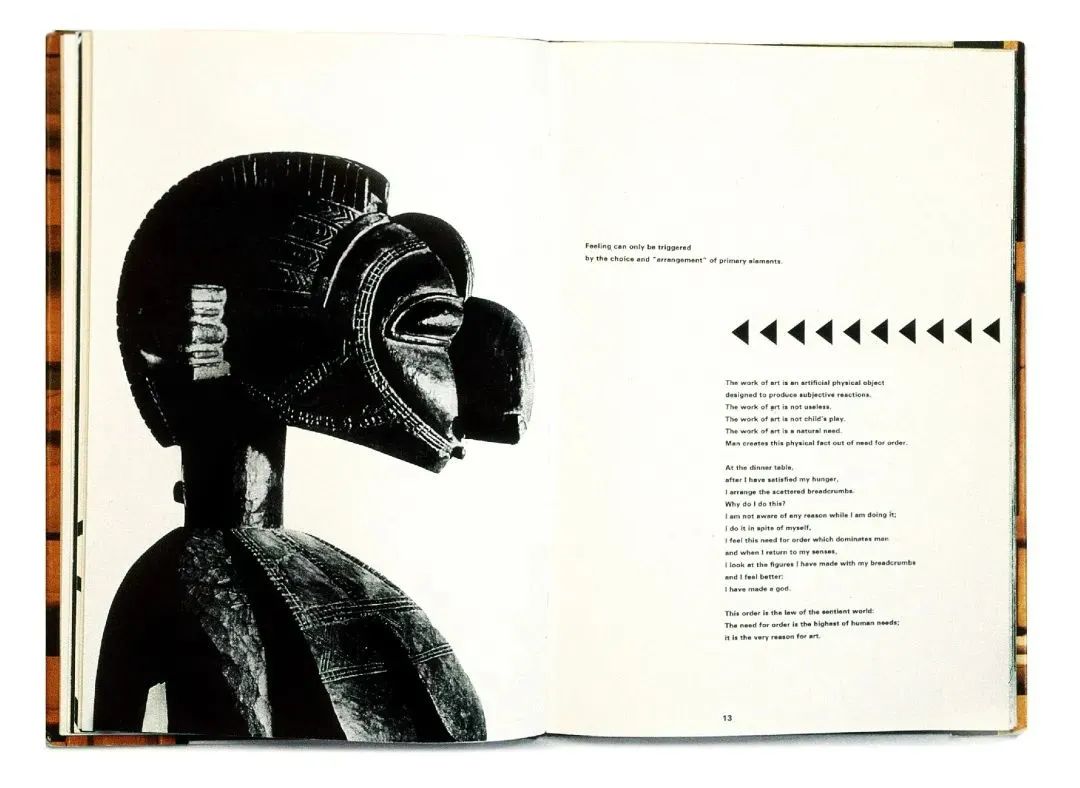

1986年我到了耶鲁大学艺术学院读研究生,是耶鲁大学现代主义设计教育几位大师教授的最后两届学生,很荣幸可以作为Paul Rand的学生,近距离了解这位被誉为“美国平面设计之父”的现代主义大师。在他的课程上,我们每个人做了一本书,虽然大部分都是手工的,但唯独字可以先排字,然后用激光打印,最后再拼到上面去。这就给了我们一个新的工具,这个工具可以排文字,我们可以自己去断句,让字排得更有意思。

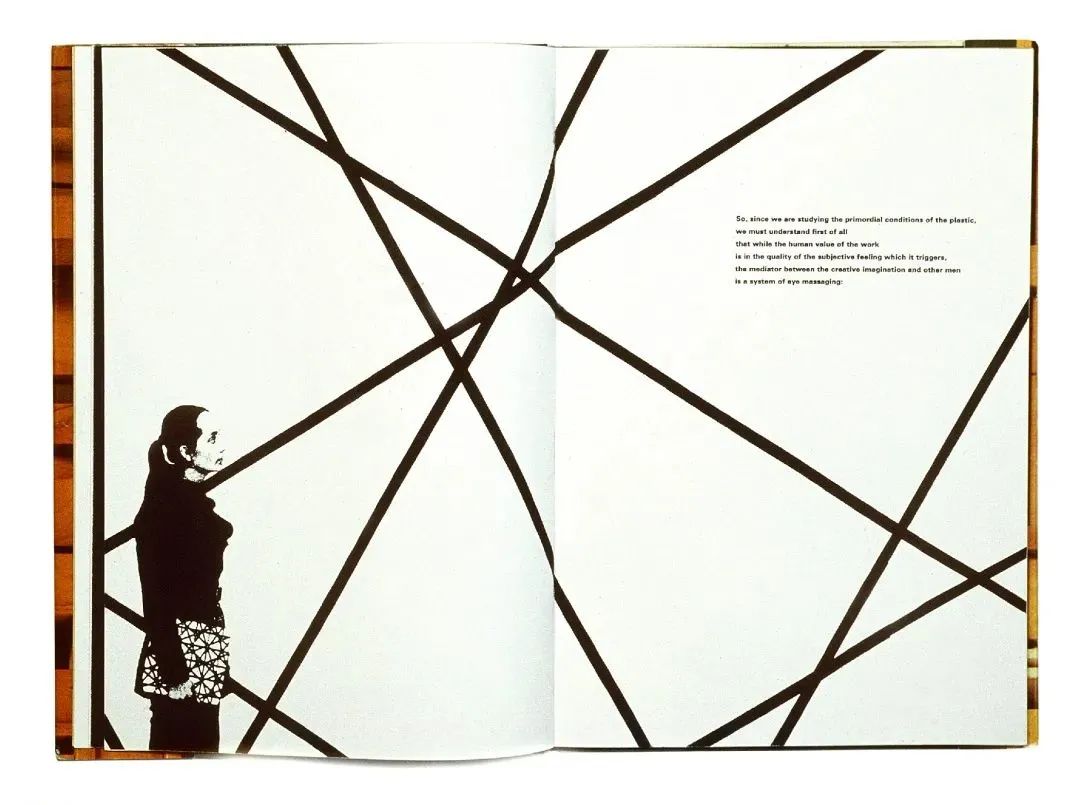

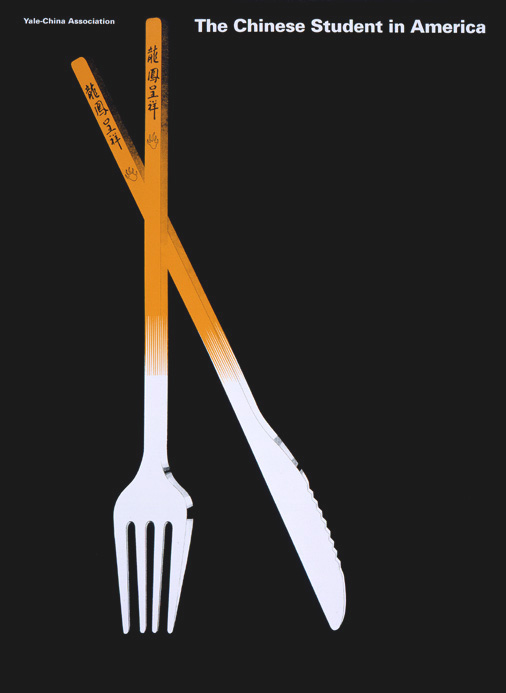

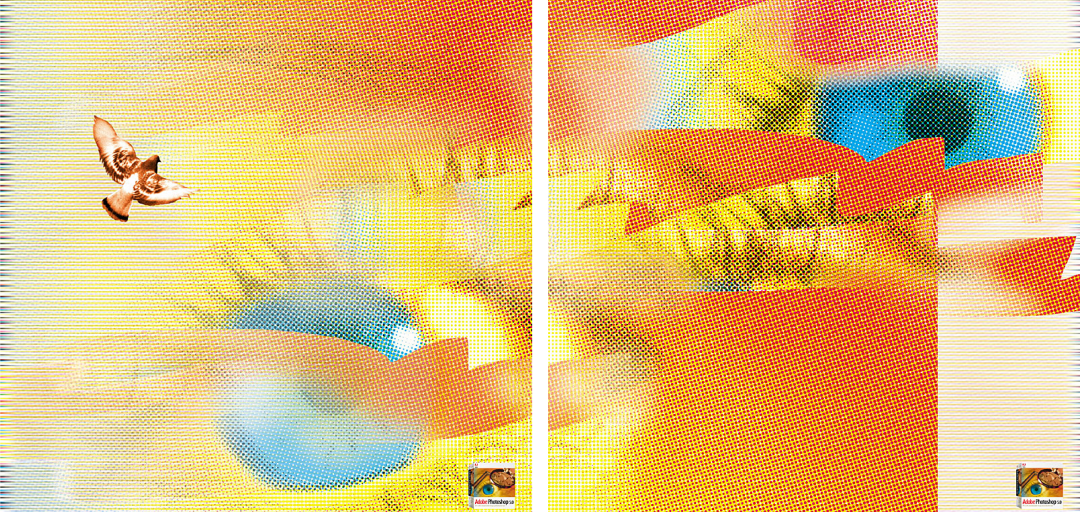

1987年我在耶鲁做了这张海报,第一次开始用Illustrator来做刀叉的造型,虽然跟现在比还是很粗糙的,但用Illustrator来做图,就已经让我感到特别的兴奋了。

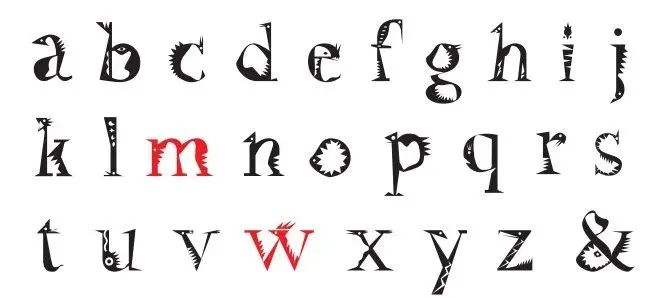

然后同样在1987年,我用Illustrator做了一本26字母的书,这时候我已经可以进行各种变化,可以做很多东西,这是过去没法做到的,因为你要用手工去画是不可能的。

在这里给大家看看,这是1987年,第一次可以用电脑把文字随意编排,使用的是Adobe Illustrator。当时的Adobe Illustrator还不能做色彩处理,这个是我用黑白激光打印机打印黑白图形,然后用热转印方式做的色彩效果。

同样,因为机器的出现,因为Photoshop的出现,让设计师能更好地体现出自己的审美,自己的追求。所以,工具对人的想象力,对人的创造力,对设计带来的这种能量,是非常显而易见了。技术带来了新的可能性,技术改变了文字编排,改变了过去审美的模式。过去看来根本不可能的事情,因为有了技术,释放了设计师的想象力,让这些全部变得可能。

工具、效率、模式、观念、行业。首先,技术给我们带来了工具,这种工具提高了我们的工作的效率,这种工作效率提高的同时,我们的工作模式、生产模式产生了变化。这种变化带来了新的观念,那这种新的观念、这种新的模式改变了我们的行业。这个行业没有消失,只是在这个过程里面,有一些工作消失了,但是这个行业比过去更有力量,更有影响力。

在Illustrator出现之前,设计师就是管创意,创意完了以后,让排字人去排字,让制图人去制图,让印刷厂的人去修图、修照片,排版人去做黑白稿。但到最后,因为有了这些软件,设计师变得什么都会,什么都要会,什么都要学。设计师不仅是在排版,不仅在修图,设计师还是编辑,还是发行者,需要做很多很多的事。

对于设计师而言,我们可以把精力都放在创意上,放在想象力上,放在去解决问题的这种工作上,把技术交给机器来做。从这点看,技术他不仅是一个有用的工具,他是对我们设计师的一个巨大的解放力。

●

作为工具的人工智能

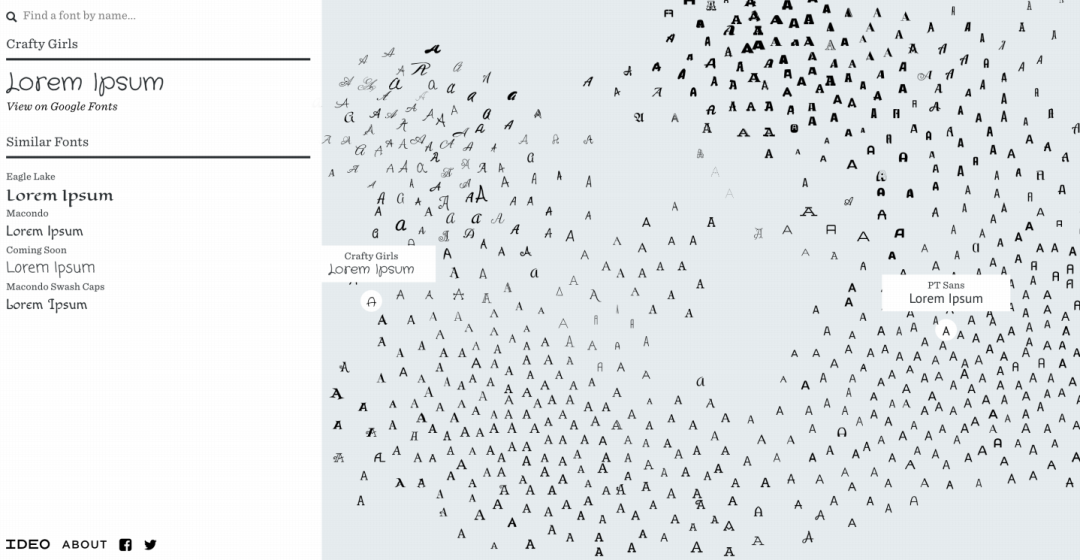

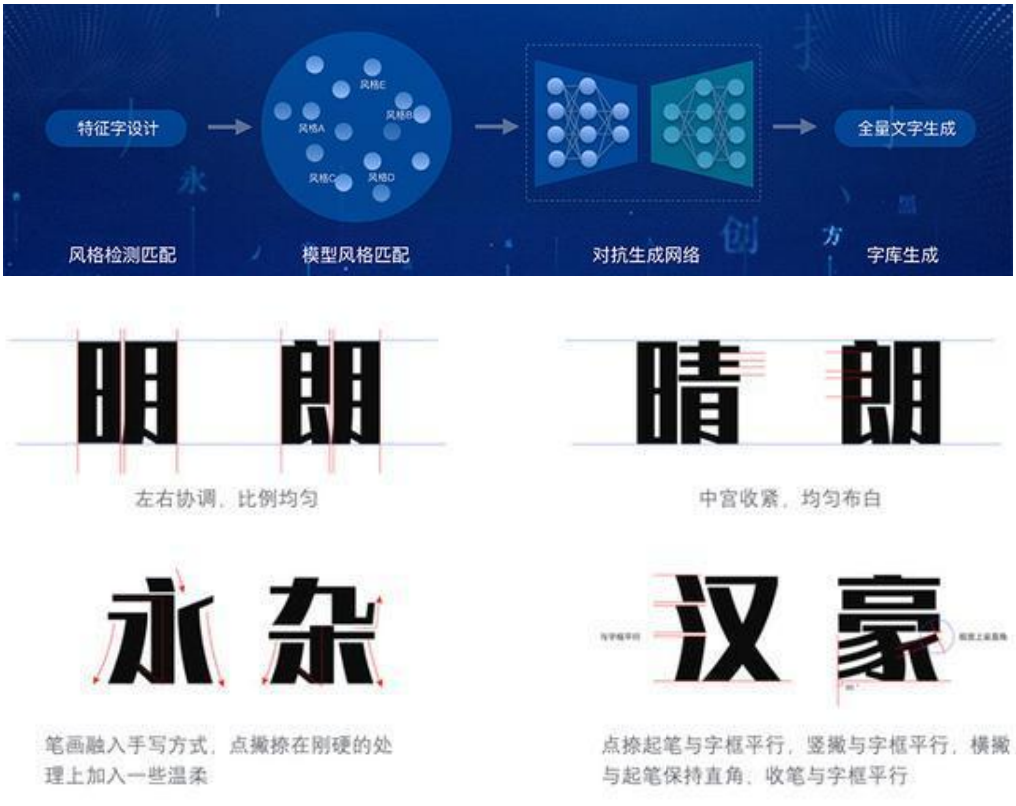

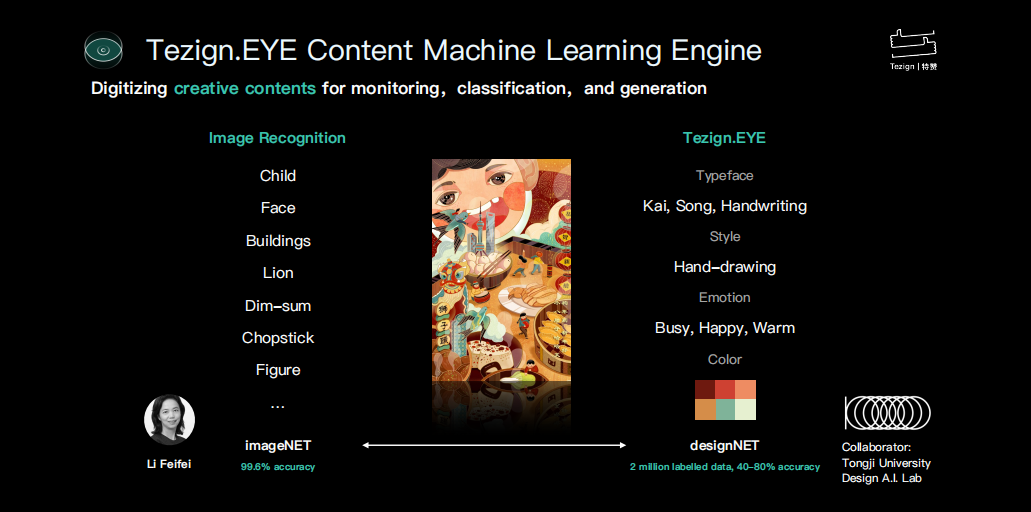

目前,在设计场景应用上基于模板的设计生成技术已经很广泛,现在国际上与国内已经出现很多基于模板的系统。比如字体,Font Map是IDEO一款交互式字体搜索工具,能帮助用户快速找到合适的字体;阿里汉仪智能黑体,字形由汉仪字库的字体设计师黄珍元主创设计,字库产品协同阿里人机自然交互实验室,通过计算能力自学生成。

再比如设计Logo的解决方案,有Logo Crunch、Brandmark、Logopony、Looka、Tailor Brands等等。虽然人工智能的成分还不多,但作为工具,已经有越来越多的人工智能的解决方案在出现。

来自澳大利亚,现在在中国落地的Canva,几秒钟便可生成一张海报;英国企业Firedrop的口号就是希望能够让机器跟人最好的融合在一起。

另外,在时装行业、工业设计方面、城市规划及建筑方面,甚至于在医疗设计上,我们也可以看到很多类似的案例。这些例子都可以告诉我们,作为工具的人工智能可以大大改变设计的生产方式与效率,为设计师提供帮助,提供其工作效率。

●

作为设计师合作者的人工智能

不仅仅是工具,现在我们可以看到有的人工智能的系统已经成为设计师的合作者。作为设计师的合作者的人工智能,能够把大数据、运算力和设计师的想象力聚合在设计上,产生更大的能量。

比如上海的一家公司——ARKie,它可以帮你自动生成很多文件,也可以根据你给公司做的企业形象的标准来自动生成不同的东西,这些都是帮助设计师或者帮助用户来快速出方案。

还有像阿里巴巴的鹿班系统等等,接下来还会有很多这样的企业通过提供SAAS的解决方案,为大企业的营销、品牌管理提供设计,人工智能系统也将变得更聪明,可以更好地成为设计师的合作者。

●

作为创作者的人工智能

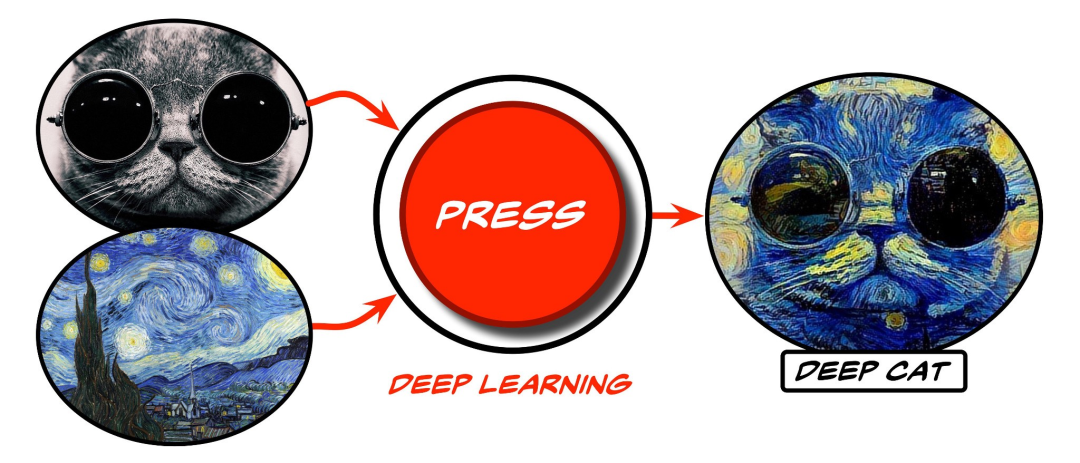

比如下面王戈的这张图表,就特别形象地表现了迄今为止,人工智能在艺术方面的应用,选一个梵高的作品+一只猫,再选一个风格,就出来了一个梵高的猫。王戈是斯坦福的教授,做人工智能和音乐的,他有本书,叫《未来设计》。

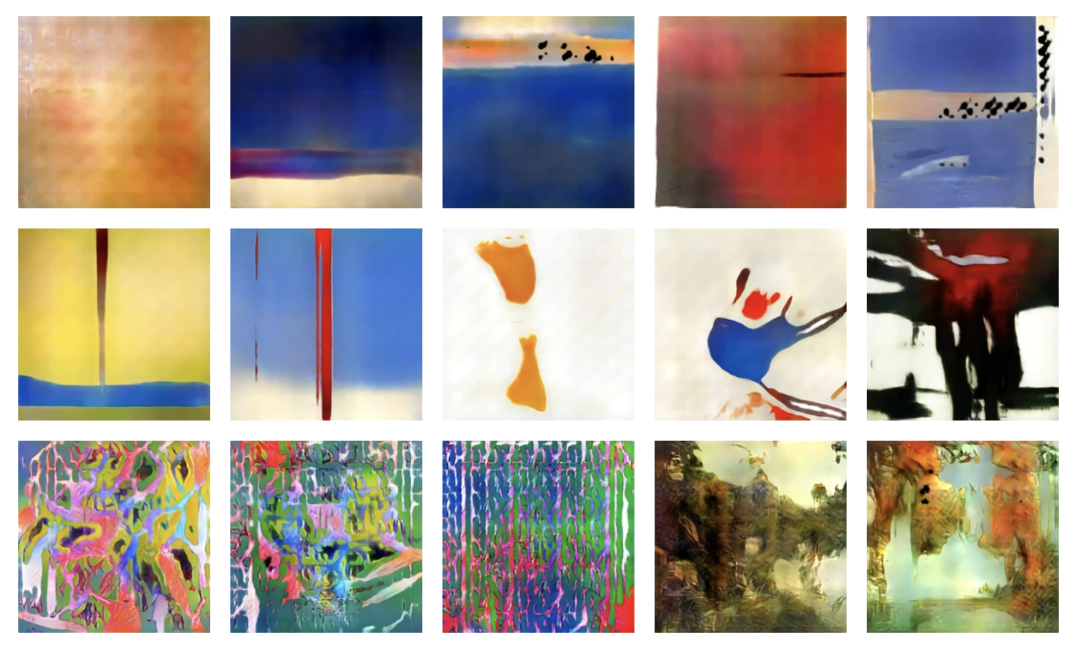

但是,世界是在变化的。美国一个大学里面的人工智能研究做了一个尝试,他们创建了一个用于艺术生成的AI系统,这个系统不涉及人类艺术家的创作过程。他们让机器自己去决定作品的风格,让机器自己来创作,但让机器先学习不同时代,不同风格的作品。

他们做了一个测试,让人在机器画的画和艺术家画的画之间做选择,最后很多人选了机器画的画,他们认为机器的画更有目的性,色彩搭配、构图也都更好。

举这个例子是想说明,作为自主设计师的人工智能,其实离我们也不遥远,因为当机器掌握了一定认知能力,具有记忆、语言、理解、推理、学习、表达,特别是模式认知上的功能,它也会慢慢形成独立创作的能力,所以机器有一天也会像设计师一样会做设计。

人工智能的未来发展

以人为中心,人的意志驱动运算力

我们正处于人工智能时代的风口浪尖。人工智能时代的影响范围和规模将比我们历史上任何其他转型时期更为深刻。人工智能有潜力从根本上改变每个行业和每个社会。如果人工智能要满足人类的集体需求,那么它就必须对人的身体,智力和情感方面的动因进行理解。

设计能够理解人类语言,感觉,意图和行为并与细微差别和多维互动的机器智能至关重要。为此,人工智能的创造者和设计师必须广泛地代表人类。我们在冒险进入一个正在建设的新世界。作为这项技术的创造者,引导人工智能以对我们的星球,我们的国家,我们的社区,我们的家庭和我们的生活产生积极影响是我们的集体责任。

王敏博恩工作室

设计案例分享

△设计寰宇形象

△上海创新创意设计研究院形象

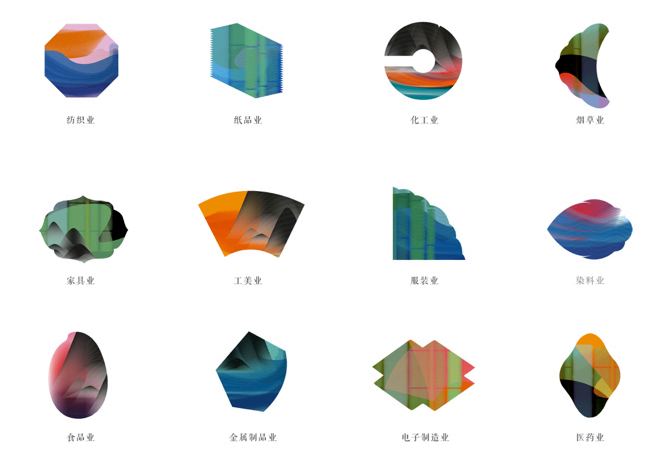

△浙江制造品牌

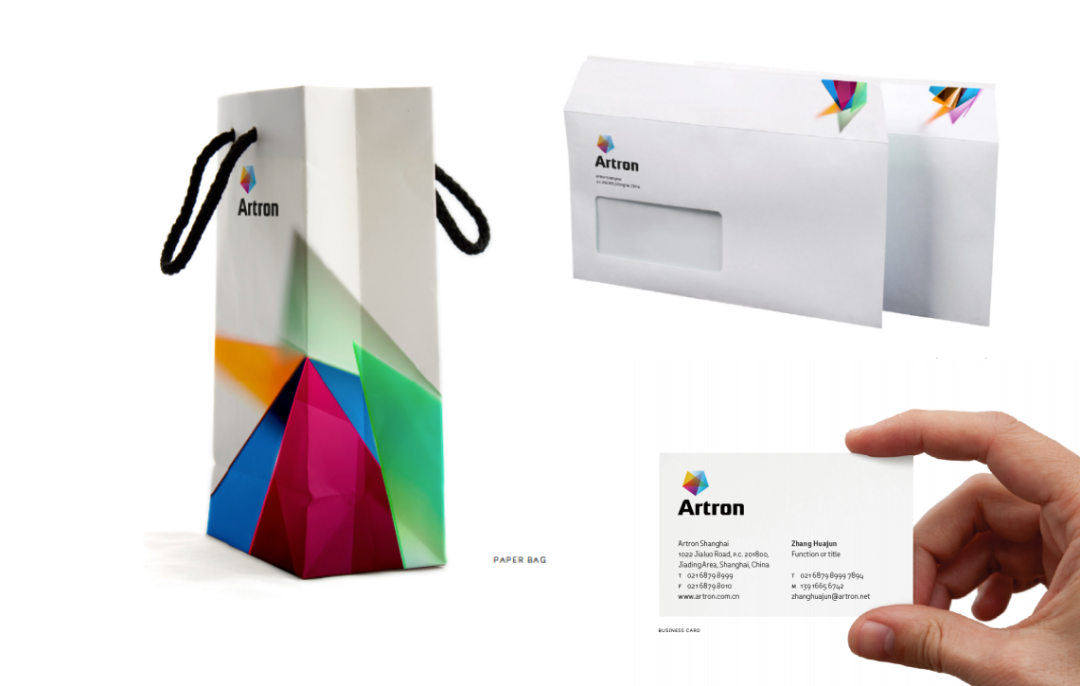

△印刷企业Artron

△贝聿铭基金会形象

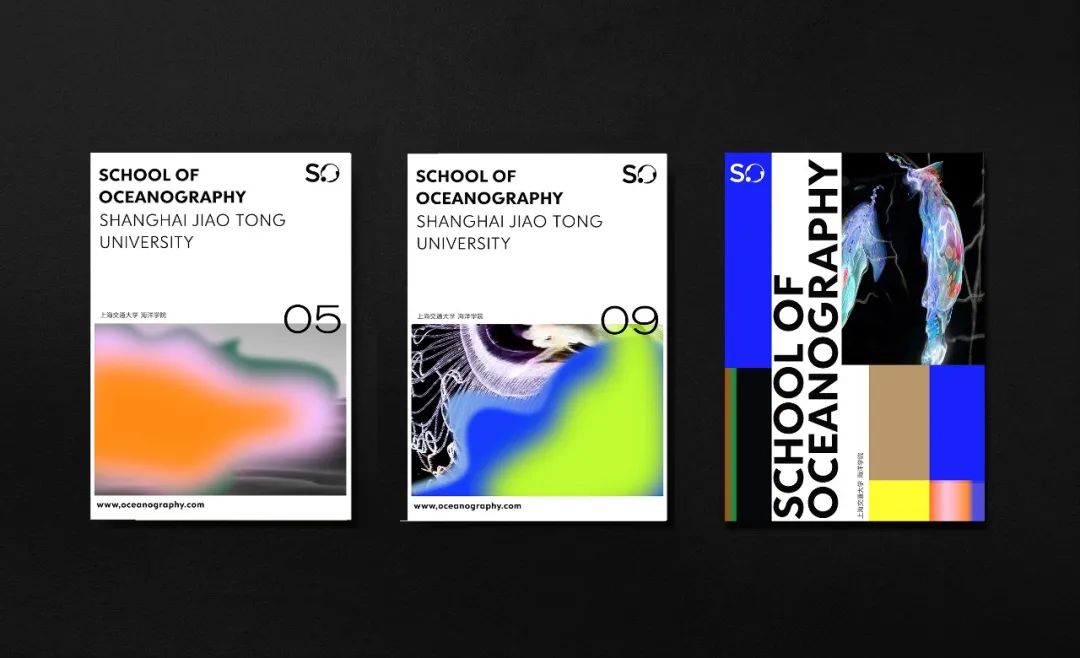

△上海交通大学海洋学院形象

△上海设计之都十周年活动形象

△耶鲁北京中心形象

△上海城市品牌形象

△SIVA DeTao设计学院形象

△SIVA DeTao设计学院形象