由上海外国语大学世界艺术史研究所等发起的“世界艺术史卓越学者对话”于9月15日在上海创新创意设计研究院(DIIS)拉开序幕。达·芬奇研究权威、美国哈佛大学终身教授弗兰克·费伦巴赫教授(Frank Fehrenbach)作题为“早期近代欧洲艺术的生机之眼”的首场演讲。

2023-2024年度的“世界艺术史卓越学者对话”以“文艺复兴时期的艺术与文化”为对话主题,12位全球杰出的艺术史学者将一一来华,与中国学者进行面对面的深入交流,介绍艺术史领域最新的学术成果,向大众全面讲述相关领域知识。

这一对话项目,旨在以“让我们看见世界,也让世界看见我们”(See the World beyond Art)的方式,每年聚焦一个艺术史领域主题,来促进中外间交流,拓展公众视野,聚焦文明交流与文明互鉴,讲述他者文明,传递中国智慧,对话共同关切,探寻共享价值。

对话项目的总策划人朱青生教授,曾于2016-2021年担任国际艺术史学会主席。作为担任这一全球性学术组织负责人的中国学者,他深感“对话”与“连接”,对于弥合不同文明间差异,理解尊重彼此不同所能发挥的重要作用,也认为中国需要更全面地了解世界,要全面掌握各国文明的要从原始资料检证收集,系统引入研究系列,从而建立全球视野下的新型学科体系。而通过组织中外学者学人对话,其本身具有一种“联合”的意义,从而让彼此开始互相看见。

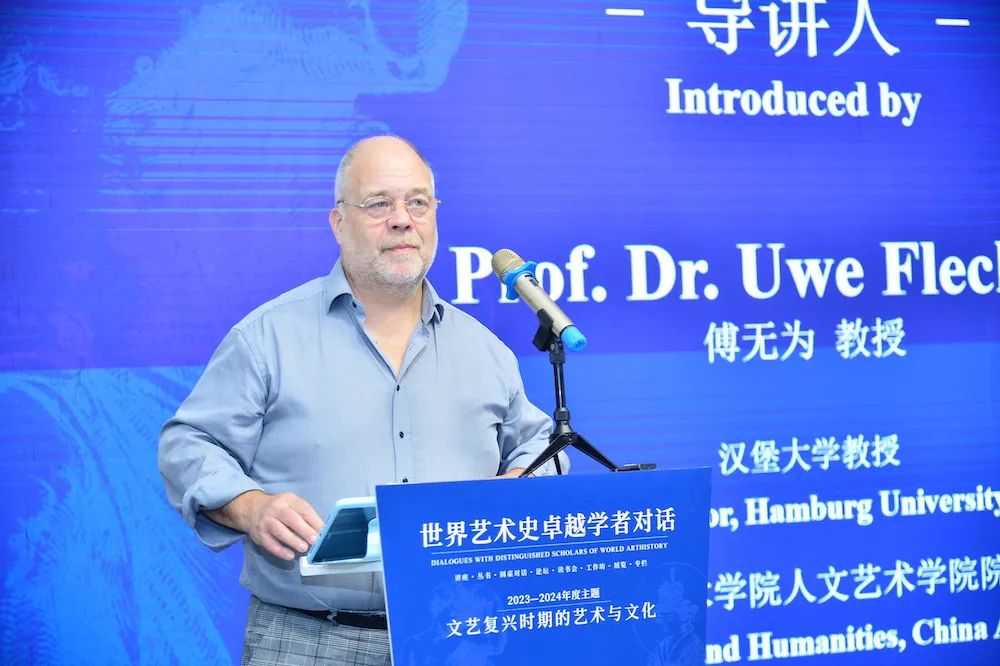

而另一位在开幕活动中发表演讲的外籍教授傅无为(Uwe Fleckner)则提出,在纷繁复杂、冲突不断的当代,作为研究过去历史的学者,应当以面向未来的方式来探究艺术如何发挥作用于社会,通过艺术史这门跨学科的科学,来全面地理解人类社会的思想过程和内在联系。这在当前尤其需要开展国际合作,让来自不同国家的学者与科学家们一起,以对话的方式来处理复杂的历史和现实问题,让艺术问题成为跨越言语障碍而形成心灵相同,进而深化交流。

在日益发达的网络时代,共同观看相似画面可能常会有相近感受,那为何还要强调人与人、面对面的交流?当晚,首位受邀来华的卓越学者、德国汉堡大学洪堡讲席教授弗兰克·费伦巴赫对此进行了解答。

费伦巴赫讲述了在文艺复兴时期,人们如何透过对“眼睛”的描绘,来实现对人本主义的描述以及其间的联系,展示了文艺复兴艺术与文化研究的新视角与新层次,并提出了“眼对眼”是如何可以通过历史图像的论证来记述社会功能的历史。

“让僵硬的眼睛重新焕发生机,从而让死气沉沉的画面充满活力,为栩栩如生的肖像注入缺失了的生命力”,费伦巴赫提到,需要通过投射与反射,而这恰恰需要人们的彼此观看,从而将自身展现在外部世界与感知或意识之间的一个复杂交汇点上。而这个交汇点,也将体现在自己与中国学者的深入“观看”过程之中。

费伦巴赫希望通过与中国学者之间交流的“反射”与“投射”,来形成完整的理解过程,并认为这一过程需要面对面的交流与学习。此次他在上海组织了“连接之力:艺术的活力”工作坊,邀请来自东方的学者讨论不同文明对“力量”的艺术描绘或图像说明,以此来探讨东西方艺术理念的相通可能,并将此讨论空间扩展到不同场景与不同学科。

本年度参加对话的学者来自美国、英国、德国、意大利、荷兰等国家,他们或担任世界性学术组织的负责人,或是世界知名博物馆担任负责人,都在人文与科学领域著作等身。“世界艺术史卓越学者对话”开展期间,将进行一系列中外交流活动,邀请来华学者对中华文明本身进行体验和感受。主办方将举办研讨会、工作坊、圆桌对话、主题交流、作品鉴赏等学术活动,以及面向公众举办“艺述大师课”公共讲座、读书会、展览导讲等活动。

此次“对话”项目由上海外国语大学、商务印书馆、北京大学、中国美术学院、鲁迅美术学院和上海市对外文化交流协会共同主办,将巡回杭州、沈阳、北京等地,全年度预计开展活动数十项,从而让各国学者与中国公众充分交流,从对艺术现象的讨论,到探寻艺术思想轨迹,来促进彼此的认知接近。除线下交流外,主办方还将通过形成“世界艺术史丛书”的出版,来进一步丰富知识供给与知识共享,最终实现中外艺术史学者对人类图像时代的共同书写。

此外,在演讲过程中,主办方通过组合翻译的方式改良讲座直播效果,采取对文稿进行前期学术翻译和播出字幕编辑,有效帮助受众更加精准地理解讲座内容。演讲在上海外国语大学、中国美术学院艺术人文学院、商务印书馆上海分馆、东一美术馆、上海创新创意设计研究院、多伦现代美术馆、佳作书局、世界艺术史研究和海外频道等平台联合直播播出,超过3.8万人点击观看了此次直播。